Cool down nach dem Run vom Trainings Center zum Forum

Rannten mich doch neulich zwei nadelgestreifte Existenzgründer (oder ebensolche in spe) - dynamisch und gestreßt vom Schaffen von Arbeitsplätzen sowie vom Aufspüren bzw. Zufriedenstellen von Risikokapitalgebern - in der Eingangshalle der TUM beinahe über den Haufen. Trotz aller Hektik wurde ich in perfektem Münchnerisch (so in der Art "also tschüß dann, ne") angesprochen und nach dem Ort eines "Schur fix" gefragt. Nachdem meine Bilderkennung realisiert hatte, daß es sich bei den beiden wohl weder um professionelle Gebietszerleger noch um Vertreter für Instant-Saucen handeln konnte, stellte sich meine Spracherkennung auf Frankophonie um und identifizierte trotz des stimmlosen "sch" den Begriff "Jour fixe". Weil ich ihnen da aus dem Stand nicht weiterhelfen konnte (peinlich war's schon), erntete ich zunächst ein fassungsloses "Ja, sind Sie denn nicht auch auf dem Weg zum Jour fixe?" und sodann - nach einer kurzen Reflexion über mein wohl ziemlich un-fixes Outfit - einen Blick der Art "Also, daß die an der Uni ja keine Ahnung vom wirklichen Leben draußen haben, wußten wir ja, aber daß sie jetzt nicht einmal mehr den Jour fixe kennen, das zeigt doch den erbärmlichen Zustand, in dem sich unsere Hochschulen derzeit befinden." Derart gebeutelt, begnügte ich mich mit dem Hinweis, doch in dem Stück handgeschöpften Büttenpapiers, mit dem ständig ungemein professionell und bedeutsam gewedelt wurde, nach der Raumnummer zu schauen, und so konnte ich doch noch mein Scherflein dazu beitragen, daß die beiden Teilnehmer des Münchener Business-Plan-Wettbewerbs rechtzeitig zu ihrem Jour fixe kamen und damit ihre Chancen auf den begehrten Titel ("Jour Fixer des Jahres"?) wahren konnten. Wieder im Büro angekommen, fand ich das Protokoll der jüngsten Mitgliederversammlung des SFB 411 vor, in dem die Einrichtung eines Jour fixe angekündigt wurde. "Wie konnte der FORTWIHR eigentlich sechs Jahre ohne Jour fixe überleben?", schoß es mir spontan und heiß durch den Kopf. Weiter dachte ich lieber nicht - schließlich ist bekanntlich kein Vorschlag absurd genug, daß er nicht mit einem inhärenten Restrisiko der Mehrheitsfähigkeit behaftet wäre.

Inspiriert durch das Programm des FIT (Referat für Forschungs-, Innovations- und Technologietransfer der TUM) für das Sommersemester 1998, wird jetzt auch im FORTWIHR überlegt, sich noch aktiver, kompetenter und professioneller am Dienstleistungsprogramm der Universitäten zu beteiligen. Nachdem besonders die im FIT-Prospekt angebotene Vortragsreihe "Milchdesserts, fermentierte Milchprodukte und Eiskrem" sowie der "Sportärztekongreß in San Cassiano" mit den (alleinigen!) Inhalten Bergsteigen, Paragliding, Fallschirmspringen, Klettern, Bergwandern und Mountainbiken (gibt es eigentlich ein Aufbaustudium "Sportmedizin für Informatiker"?) auf große Resonanz unter den FORTWIHR'lern gestoßen sind, ist derzeit ein Kurs "Professionelle Abwicklung von Begutachtungen" in Vorbereitung.

In einer Reihe von etwa zehn zweistündigen Vorträgen sollen dabei alle relevanten Themen rund um die Organisation einer wissenschaftlichen Begutachtung zur Sprache kommen - von der Erstellung von WC-Hinweisschildern bis hin zur Gestaltung ansprechender und dennoch kostengünstiger Imbisse. Als Referenten sind ausnahmslos Mitarbeiter des FORTWIHR vorgesehen, die in diesem Betätigungsfeld über jahrelange Erfahrung verfügen und sich durch die Durchführung zahlloser FORTWIHR-Events im "Historischen Bibliothekssaal" auch über die Grenzen des Verbunds hinaus einschlägiges Renommee erworben haben. Nach Auskunft des Projektvorbereitungsteams soll erstmalig auch die Entsorgung thematisiert werden durch einen Vortrag zum Thema "Restevernichtung - der mobile FORTWIHR-Einsatztrupp".

So, und jetzt drücken wir alle nicht von der Fußball-WM beanspruchten Daumen für die Entscheidung über die Transferprojekte Ende Juli!

Eine kritische Nachlese

Spätestens seit der Nachlese zur Ausstellung des FORTWIHR im Deutschen Museum (Ausgabe 4/95), die seinerzeit heftige Reaktionen auslöste und die Einführung der Zensur durch den Herausgeber zur Folge hatte (der Anfang vom Ende der unabhängigen Wissenschaftspresse), werden Nachbetrachtungen im Quartl sehnsüchtig erwartet. Bereits am zweiten Tag des oben erwähnten Spektakels gab es erste hoffnungsvolle Anfragen. Da ist sie also, die kritische Nachlese - und da diesmal der FORTWIHR selbst für die Organisation verantwortlich zeichnet, sollte auch die Gefahr tobender Externer gebannt sein.

Cool down nach dem Run vom Trainings Center zum Forum

Fangen wir mit den Mängeln an.

Da wäre zunächst das Programm, das mit einem Anteil von internen Vorträgen

(FORTWIHR-Mitarbeiter oder Kooperationspartner) von knapp unter der Hälfte und

mit nur einem kleinen Häuflein ausländischer Vortragender den Eindruck der

Internationalität nicht so ganz überzeugend erwecken konnte. Dementsprechend

komisch kam sich dann auch manch Vortragender vor, der sich vor einem zuweilen

ausschließlich deutschsprachigen Auditorium mit einem englischen Vortrag

abmühen mußte. Warum das alles so gekommen war, ist aber schnell erklärt.

Bis kurz vor knapp war eben noch davon ausgegangen worden, daß zeitgleich auch

die Abschlußbegutachtung des FORTWIHR II stattfinden und somit der Schwerpunkt

naturgemäß auf den internen Beiträgen liegen würde.

Dann gab es die Grußworte, die in Ermangelung anwesender und zum Grüßen

aufgeforderter bzw. bereiter Honoratioren leider ins Wasser fallen mußten.

Auch hier ist klar, warum: Bei einer Abschlußbegutachtung wären die

Geldgeber aufmarschiert (und hätten sicher auch bereitwillig gegrüßt), bei

einer "normalen" Tagung eben nicht.

Die nachfolgenden 150(!) Wörter fielen leider der Zensur zum Opfer

Schließlich ist auch vier Jahre nach Einführung der FORTWIHRschen Stellwände nicht jede Arbeitsgruppe des FORTWIHR mit der Bedeutung der Worte "`70cm mal 100cm, Hochformat"' vertraut, und so war wieder fröhliches Schneiden, Hängen und Kleben angesagt. Wenigstens fiel diesmal den technisch-elektrophysikalischen Bastelattacken kein Stellwandelement zum Opfer (wie noch 1996). Vielleicht sollten wir unser Glück einfach 'mal mit Gallonen, Ellen und Pferdestärken versuchen?

70cm × 100cm, Hochformat

Was lernen wir aus alledem: Zumindest, daß geteilte Arbeit nicht immer halbe

Arbeit ist, daß zu viele Köche oft den Kollegen bei der Arbeit am Topfe

wähnen, und daß im Vorfeld eine präzisere Aufgabenverteilung

nützlich gewesen wäre.

Aber beim First Intergalactic Symposium on HPSEC wird alles besser werden!

Was lernen wir aus alledem: Zumindest, daß geteilte Arbeit nicht immer halbe

Arbeit ist, daß zu viele Köche oft den Kollegen bei der Arbeit am Topfe

wähnen, und daß im Vorfeld eine präzisere Aufgabenverteilung

nützlich gewesen wäre.

Aber beim First Intergalactic Symposium on HPSEC wird alles besser werden!

Soweit zu einigen der Schattenseiten.

Über weitere, durchaus besprechungswürdige Pannen muß an dieser Stelle des Zensors Mantel des Schwiegens gehüllt werden!

Doch es gab natürlich auch Highlights in Hülle und Fülle: Beispielsweise die allseits gelobte Organisation vor Ort, das vorzügliche Conference Dinner (manche träumen noch heute vom Rosmarinjus) inklusive der vom Sprecher vorgetragenen Gratis-Löwengeschichte, die interessante und umfangreiche Poster-Ausstellung sowie - natürlich - das durchwegs

Wo ist der Rosmarinjus?

erfreulich hohe Niveau der Vorträge. Nur ein Beispiel soll hier herausgegriffen werden, der Beitrag von Prof. Ruder aus Tübingen.

Zuversicht vor dem zweiten Anlauf mit dem schwäbischen Video

Zum einen, weil hier das in der Musikwelt längst etablierte Zugabenprinzip

endlich auch in der Wissenschaft Anwendung fand und Herr Ruder am Mittwoch

ein zweites Mal vortrug (wobei endgültig mit dem aus dem Schwabenlande

kolportierten Gerücht aufgeräumt werden konnte, Videos aus dem Ländle

könnten in Bayern gar nicht abgespielt werden), und zum anderen, weil die

Anwesenden im Anschluß an diesen Vortrag Zeugen eines die Mathematik

revolutionierenden Dialogs wurden, den wir hier - exklusiv - ungekürzt

im Originalwortlaut abdrucken:

Prof. Bulirsch: Herr Ruder, wieviele Jahre Arbeit haben Sie in diese schönen Ergebnisse investiert?

Prof. Ruder: Ungefähr zehn.

Prof. Bulirsch: Also ein Dutzend.

Wer erzählt hier wem die Löwengeschichte?

Mit einem weiteren wahrhaft philosophischen Wortwechsel wollen wir schließen:

Prof. Durst: How complex can your geometries be?

Prof. Schäfer: Rather complex!

Auf der Suche nach umweltverträglichen Verfahren zur Methanverbrennung wurde in den letzten Jahren die Porenbrennertechnologie entwickelt, bei der die Verbrennung im Porenraum eines Keramikschaumes stattfindet. Gegenüber der herkömmlichen Verbrennungstechnik in freien Flammen bietet dies u.a. den Vorteil einer geringeren -Bildung.

Die Weiterentwicklung der Porenbrennertechnologie kann durch numerische Simulationen unterstützt werden. Dazu wurden am Lehrstuhl I für Angewandte Mathematik (Prof. Knabner) der FAU Erlangen ein makroskopisches Modell abgeleitet und analysiert sowie numerische Verfahren zur zeitabhängigen Simulation entwickelt und im Rahmen des Programmbaukastens UG implementiert. Dieser bietet die Möglichkeit, auf unstrukturierten Gittern zu rechnen, und verfügt über ein sehr effizientes lokales Mehrgitterverfahren zur Lösung der linearen Teilprobleme.

Die Strömung des Gasgemisches im Porenraum wird in diesem Modell

im wesentlichen durch die Kon

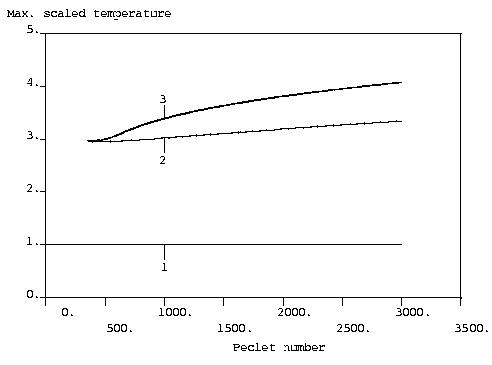

Zur Vorbereitung der zweidimensionalen Simulation wurde zunächst

das eindimensionale stationäre Problem betrachtet.

Dabei handelt es sich

um ein Verzweigungsproblem, das in Abhängigkeit bestimmter Parameter

keine, eine oder mehrere Lösungen besitzen kann.

Eine numerische Verzweigungsanalyse dieses Problems bestätigte u.a. die

aus Experimenten bekannte Tatsache, daß unterhalb einer kritischen Peclet-Zahl keine Verbrennung stattfinden kann (vergl. Abb.1).

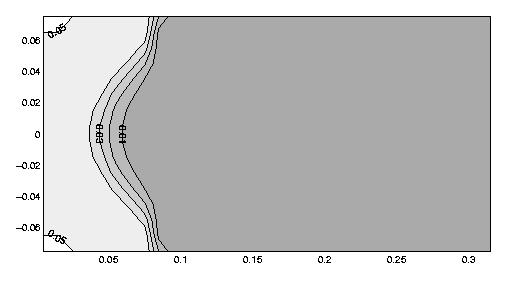

Die zeitabhängige zweidimensionale Simulation beruht auf einer gemischten

Finite-Element-Diskretisierung für das Strömungsproblem und einem

Finite-Volumen-Schema für die Transportgleichungen.

Um die Ergebnisse mit den Resultaten des eindimensionalen Problems vergleichen

zu können, wurden erste Simulationen mit Einschrittkinetik auf einer

Rechteckgeometrie durchgeführt.

Diese zeigen bereits, daß ein Sprung in der Porosität der

Feststoffmatrix wesentlich zur Stabilisierung der Verbrennungszone beiträgt.

So wurde z.B. eine Konstellation untersucht,

bei der ein Sprung in der Porosität zu einer Lokalisierung der

Verbrennungszone im Bereich dieses Sprungs führt

(vergl. Abb.2 und 3),

während konstante Werte für die Porosität zu einem Erlöschen

oder Durchschlagen der Flamme zum Einströmrand führen.

Weitere Simulationen auf realistischen Brennergeometrien führten zu

ähnlichen Ergebnissen.

Gruppenbild beim Festkolloquium (v.l.): Mathematiker Karl-Heinz Hoffmann, Heinz Maier-Leibnitz (Nestor der Atomforschung),

Physiker Reimar Lüst, TU-Präsident Wolfgang A. Herrmann und Mathematiker Roland Bulirsch.

Zu einem Festkolloquium zu Ehren des Präsidenten der Alexander-von-Humboldt-Stiftung,

Reimar Lüst, luden am 11.5.98 die Fakultät für Mathematik der TU Münchenund der FORTWIHR.

Anlaß waren gleich zwei Geburtstage des Geehrten, der am 25. März 75 Jahre geworden war und alljährlich am 11. Mai den Tag feiert, an dem er 1943

aus einem U-Boot gerettet wurde.

Lüst gehörte zu den wenigen Geretteten - dramatische Minuten, die

TU-Mathematiker Roland Bulirsch in seiner Rede über Leben und Werk des Physikers aufleben ließ.

Wie nicht anders zu erwarten bei einem Mann, der sich derart um die Wissenschaft verdient gemacht hat,

konnte Mathematik-Dekan Karl-Heinz Hoffmann unter den rund 200 Teilnehmern viel

Prominenz begrüßen:

Nobelpreisträger Ernst-Otto Fischer und Heinz Maier-Leibnitz, den Nestor der Neutronenphysik in Deutschland;

Heinrich Nöth, Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, und seinen Vorgänger, Horst Fuhrmann.

Die Max-Planck-Gesellschaft - Lüst war von 1972 bis 1984 ihr Präsident -

vertraten deren früherer Vizepräsident Herbert Walther, der ehemalige Vorsitzende der Naturwissenschaftlichen Sektion, Gerd Buschhorn,

und der langjährige Generalsekretär Hasenklever.

Am 25.5.98 fand in Erlangen die Abschlußpräsentation des

FORTWIHR II statt. Angesichts des für den Verbund sehr

erfreulichen Ergebnisses und des positiven Gutachtervotums

könnte man sich jetzt genüßlich zurücklehnen. Da dies aber

ganz und gar nicht zum Quartl paßt, auch zu dieser Veranstaltung

einige Anmerkungen.

Das Wichtigste vorneweg: Die Vorträge waren interessant und

abwechslungsreich, Folien und Poster strotzten vor lauter Corporate

Identity, alle Poster paßten in die Rahmen, sogar die Bedürfnisse

der Vieldrucker unter den Teilprojektleitern konnten befriedigt

werden. Für das leibliche Wohl aller Beteiligten war bestens gesorgt,

und die Vorführungen am Rechner bzw. die Videos strahlten einmal mehr

magische Anziehungskraft aus. Der FORTWIHR zeigte sich diesbezüglich

von seiner besten Seite. Um die Disziplin bei der Länge der Vorträge

war es - trotz inständiger Bitten im Vorfeld - jedoch weniger gut

bestellt. Insgesamt wurde die Netto-Redezeit von 160 Minuten um 56

Minuten oder 35 % überzogen, im Spitzenfall waren es sage und schreibe

22 statt 10 Minuten. Nur vier (!) Vorträge lagen in der Zeit (Dobler,

Kraft, Durst im PB3 und Müller). Zur allgemeinen Erbauung hier

die Überlängen in Minuten:

Vielleicht wären die bei Sonderforschungsbereichen üblichen

Probeläufe doch nicht ganz unsinnig!

Ach ja, eines noch: Wir arbeiten derzeit an einem sprachfähigen

Laserpointer, der auf Knopfdruck die Sequenz "Bayerisches

Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und

Kunst" zum besten gibt - für manchen Vortragenden sicher eine

dankbar angenommene Hilfestellung!

Das stetig wachsende Interesse an numerischen Simulationsverfahren ist

ungebrochen.

Der neue eingerichtete Bewertungsindex DSX (Deutscher Simulanten IndeX)

zeigt steil nach oben.

Dieser Trend wurde auch durch den diesjährigen Kurzlehrgang

NUMET '98 (Numerische Methoden zur Berechnung von Strömungs- und

Wärmeübergangsproblemen) bestätigt, bei dem mit 80 externen (plus 15 internen)

Teilnehmern aus Industrie und Hochschule ein neuer Rekord eingestellt wurde.

Veranstaltet wurde der Lehrgang vom Lehrstuhl für Strömungsmechanik Erlangen

unter Mitwirkung von aktiven und ehemaligen FORTWIHR-Mitgliedern.

Innerhalb von vier Tagen wurde den Teilnehmern eine Einführung in die

Grundlagen der Strömungs-Simulationsverfahren gegeben und die

Anwendungsmöglichkeiten anhand zahlreicher Beispiele eindrucksvoll demonstriert.

Die Resonanz war enorm.

In zwei Jahren soll deshalb der nächste Kurzlehrgang

dieser Art stattfinden. Verschlafen Sie nicht diese Chance! Sichern Sie sich schon

jetzt Ihre Teilnahme an NUMET 2000.

Kartenreservierung unter: numet2000@lstm.uni-erlangen.de

AM-Summ

Bild:Grabellus

Festkolloquium für den Physiker Reimar Lüst

Bericht im Münchner Merkur vom 13.5.98

MM-Kettembeil

Noch 'ne Nachlese

Zur Abschlußpräsentation des FORTWIHR II

Durst +5 Hoffmann +5

Zenger +6 Durst 0

Knabner +1 Ertl +3

Breuer +6 Müller -1

Sachs +6 Bulirsch +2

Dobler 0 Wachutka +3

Callies +3 Hoppe +5

Kraft 0 Wilczok +12

Quartl-b

NUMET '98 - Rekord!

LSTM-Breuer

FORTWIHR Vorträge

Ihr Vortrag anläßlich unserer Jahresversammlung war ein Meisterstück.

Sie haben den richtigen Ton für einen solchen Anlaß gefunden,

ohne Abstriche bei der Wissenschaft machen zu müssen.

Die Spannung hat niemals nachgelassen, die Rolle der Mathematik in den von Ihnen

vorgetragenen Phänomenen ist auf eindrücklichste Weise übergekommen.

Der Bundeskanzler war begeistert, und nicht nur er.

Infos: breuer@lstm.uni-erlangen.de

FORTWIHR Gäste

in München:

in Erlangen:

Bitte notieren:

Übrigens...

Ch. Halfar, 13.7.1998