"Als modernes Dienstleistungsunternehmen ist die Technische Universität München bestrebt, allen Mitarbeitern einen möglichst großen Entfaltungs- und Entscheidungsspielraum in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich einzuräumen und sie so weit als möglich in die Ausgestaltung der allgemeinen Hochschulziele einzubinden." Als Ziele der Verwaltung werden etwa genannt "hohe Leistungs- und Qualitätsstandards, umfassende und vorausschauende Arbeitsleistungen auf hohem Beratungsniveau, Zuverlässigkeit und Termintreue, Erreichbarkeit und Kundenfreundlichkeit, konstruktive und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen." Falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte, so decken es obige Auszüge aus der jüngsten, an alle Mitarbeiter verteilten Broschüre der Hochschulleitung schonungslos auf: Die TUM ist eine Reformuniversität! Und wie es sich für eine solche gehört, wird ohn' Unterlass kräftig reformiert. Der neueste Streich: Die Einführung von Jahresgesprächen zwischen Mitarbeitern und deren unmittelbaren Vorgesetzten. Die sich zumindest dem mit den Errungenschaften moderner Unternehmensführung nicht so vertrauten Betrachter sofort aufdrängende Frage, was ein Jahresgespräch denn sei, beantwortet die oben angeführte Broschüre vor allem negativ: kein Beurteilungsgespräch, außerhalb aller tarifrechtlichen Bewertungen, keine rechtsverbindlichen Fakten schaffend, keine Kampfarena zur Austragung aktueller Auseinandersetzungen, kein Mittel zur Stellenbeschreibung, nicht in der Vergangenheit verharrend und kein unverbindliches Geplauder. Trotzdem (oder gerade deshalb?) seien "höchste Ansprüche an die Gesprächskultur" zu stellen, die "gegenseitige Anerkennung sowie Wertschätzung vermitteln und konstruktive Kritik zulassen solle." Also vielleicht eine Art akademisches Quartett?

Doch lesen wir weiter. Als Schlüssel zu einem erfolgreichen Jahresgespräch wird dessen sorgfältige Vorbereitung genannt. Man solle sich Zeit nehmen zu überlegen, worüber man sprechen wolle. Dies überrascht nun wirklich - wer überlegt sich heute schon, was er sagt, und dann noch im Voraus? Zum Gespräch selbst: Zwei Komponenten gibt's, "Reflexion und Planung" sowie "Rückmeldung und Erörterung." Blättert man den angegebenen Themenkatalog durch, so muss man leider feststellen, dass die drängenden Fragen gar nicht gestellt werden (sollen): Wie mobbe ich meine Kollegen effektiver? Wie verwirkliche ich meinen Karrieretraum "vom Amtsboten zum Regierungsdirektor in zwei Jahren?" effizient? Aber bestimmt wird dafür demnächst ein eigenes Forum ins Leben gerufen.

Bliebe noch die Dokumentation der Ergebnisse des Jahresgesprächs: In Schriftform soll es sein (Formblatt!), alle sollen zustimmen, und kein Unbeteiligter soll je etwas zu sehen bekommen. Da freuen sich die Hersteller von Aktenschränken!

Ach ja, wenn wir gerade bei der TUM sind: Der Umzug der Fakultäten für Mathematik und Informatik nach Garching rückt immer näher, und so ist es nicht verwunderlich, dass bei der Planung eine Vielzahl brisanter Fragen geklärt werden muss. Z.B. Wasseranschlüsse in Büros betreffend: Führen solche tatsächlich dazu, dass wissenschaftliche Mitarbeiter Amok Kaffee trinken? Oder anders gefragt: Werden sich trockengelegte Mitarbeiter in Zukunft nur auf den Gängen aufhalten, auf dem Weg zur nächsten Zapfsäule? Fragen über Fragen ...

In der chemischen Industrie werden Rühr- und Mischanlagen seit langem für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet: Mischung von Substanzen miteinander (auch solche unterschiedlichen Aggregatzustandes), Einstellen einer räumlich gleichmäßigen Konzentration in Reaktionsgefäßen, Verhinderung von Sedimentation, Zerkleinerung von langkettigen Molekülen, Aufschluss von Biomasse usw. Der Entwurf von für diese Zwecke entwickelten Rühranlagen wurde in der Vergangenheit meist durch Hochskalieren von Laboranlagen durchgeführt. Die dabei verwendeten Ähnlichkeitsparameter können jedoch nicht alle Details der Geometrie und Strömung berücksichtigen. Das Design der Großausführungen war daher oft nicht optimal, was sich besonders gravierend auf die Leistungsaufnahme von Großanlagen mit einigen Megawatt Leistung auswirkt.

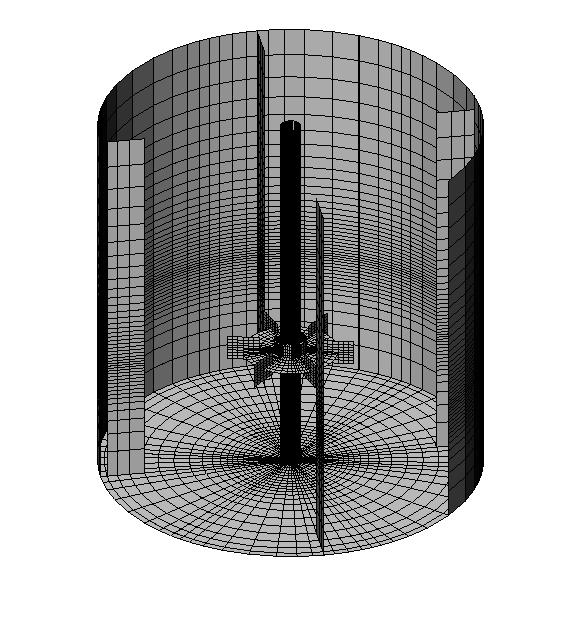

Abb. 1: Geometrie der Rushton-Turbine

Am LSTM-Erlangen ist das Berechnungsprogramm FASTEST-3D im Rahmen

der Arbeiten im FORTWIHR dahingehend weiterentwickelt worden, dass die Simulation

von Rühraggregaten über einen großen Bereich von Reynoldszahlen

möglich ist. Im Bereich niedriger und mittlerer Reynoldszahlen werden

sogenannte Direkte Numerische Simulationen (DNS) verwendet. Dabei

handelt es sich um die Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen mit

sehr hoher Orts- und Zeitauflösung. Im Bereich großer

Reynoldszahlen werden die Reynolds-gemittelten

Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) mit einem

k--Turbulenzmodell gelöst. Mit diesem Programm, das

besonders an die Erfordernisse von Hochleistungsrechnern angepasst

ist, wurde auf der Fujitsu VPP700 des LRZ in München bzw. der NEC

SX-4 des HLRS in Stuttgart ein Sechsblattscheibenrührer

(Rushton-Turbine) in einem Rührgefäß mit vier gleichmäßig über

den Umfang verteilten Strombrechern berechnet (vergl. Abb. 1). Für die DNS ergab sich eine gute Übereinstimmung

der berechneten Newtonzahl (dimensionslose Kennzahl für die

Leistungsaufnahme mit Experimenten von Rushton (1950)).

Abb. 2: Vergleich von Experiment und Simulation für die dimensionslose Leistungsaufnahme als Funktion der Reynoldszahl

Die Abweichung betrug maximal 7% (s. Abb. 2). Die berechnete

Lösung der RANS-Gleichungen zeigt etwas größere Abweichungen von

den Experimenten (maximal 17%). Das ist für die meisten

technischen Anwendungen jedoch immer noch ausreichend. Zieht man in

Betracht, dass bei einer Reynoldszahl von Re = 7275 der

Rechenaufwand für eine DNS um den Faktor 25 höher ist als der

Aufwand für eine RANS-Rechnung, dann ist einsichtig, dass sich die

RANS-Rechnungen für Routinearbeiten eignen, während für die

DNS-Rechnung derzeit noch ein Supercomputer benötigt wird. Aber wer

weiß - bisher waren die Supercomputer von heute noch immer die

Tischrechner von morgen!

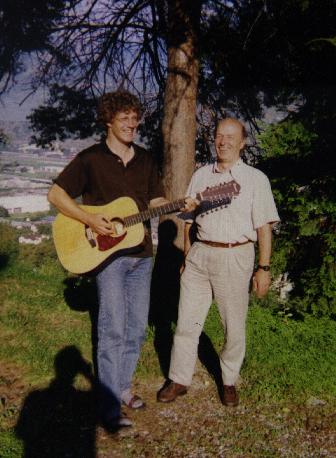

Auf Einladung von Prof. Hoppe und unter Schirmherrschaft der Kurt-Bösch-Stiftung stand die ganze Woche unter dem durchaus weit gefassten Thema "Numerical Mathematics / Scientific Computing". Als Tagungsstätte und Unterkunft standen dank der Kurt-Bösch-Stiftung und der Universität Augsburg die beiden Chalets "Maison Blanche" und "Les Pins" zur Verfügung.

Groupe Maison Blanche

Die knapp 20 Teilnehmer umfassende Gruppe bestand zu etwa gleichen Teilen aus Mitarbeitern des Münchner und des Augsburger Lehrstuhls. Das Vortragsprogramm umfasste die aktuellen Arbeitsgebiete aller Teilnehmer, was ein breites Spektrum an Themen gewährleistete und einen interessanten Überblick über die verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsgebiete ermöglichte. Täglich ab 9 Uhr bis in den Nachmittag hinein fanden die Vorträge statt, wobei die mehrfach aufgestellten und geänderten Zeitpläne durch die lebhaften Diskussionen und Anregungen regelmäßig gesprengt wurden. Auch die vortragsfreie Zeit wurde von den Teilnehmern zu Diskussionen mit den eigenen sowie mit den bald gar nicht mehr so fremden Kollegen genutzt. Nicht verschwiegen werden dürfen natürlich die nachmittäglichen Ausflüge ins im Tal gelegene Sion, zum Lac de Dix und seiner eindrucksvollen Staumauer und in den nahegelegenen Kurort Leukerbad, der aufgrund seiner Zahlungsunfähigkeit gerade erst in die Schlagzeilen gekommen war. Am einfachsten aber war es, im Garten sitzen zu bleiben und die wunderbare Aussicht ins Rhônetal zu genießen.

| Svetozara Petrova | Streamline-diffusion methods for convection-diffusion problems |

| Michael Bader | Fast PDE solvers based on nested dissection and hierarchical bases |

| Yuri Iliash | Electrothermomechanical couplings in high power electronic devices |

| Frank Günther | Optimized breaking strategies at reentry of a space vehicle |

| George Mazurkevitch | Modelling and simulation of rheoelectrical devices and systems |

| Christoph Kranz | Latest results from the combination technique |

| Eva Nash | Finite element and spectral methods for the Cahn-Hilliard equation |

| Stefan Schneider | Adaptive sparse grids |

| Dirk Schweitzer | Parallel molecular dynamics algorithms for deposition processes |

| Jochen Staudacher | Multigrid methods for Toeplitz-systems |

| Vasile Gradinaru | Edge elements on pyramids |

Den Mittwoch nutzte ein großer Teil der Teilnehmer für eine Exkursion nach Zermatt. Die Schweizer Eisenbahn brachte die Ausflügler zuächst nach Visp, von wo aus es mit der Zermatt-Bahn - halb Zahnradbahn halb normaler Zug - bis ans Ende des Mattertals ins autofreie Zermatt ging. Geplante Angriffe auf das kleine Matterhorn und angrenzende Viertausender mussten zwar wegen des Ausfalls einer Liftanlage unterbleiben, die Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Gornergrat war aber allemal Entschädigung genug. Der Gornergrat bot bei traumhaftem Wetter einen gewaltigen Ausblick auf Matterhorn, Monte Rosa und ein gutes Dutzend weitere Viertausender der Walliser Alpen. Am Abend waren die meisten Ausflügler sichtlich von der strahlenden Sonne "gezeichnet".

Die Abende standen im Zeichen multinationaler Kochkunst. Ob gefüllte Paprika aus Rumänien, bayerische Kasspatzen aus dem Allgäu, schwäbischer Sauerbraten, feuriges Chili con Carne oder russisches(!) Mussaka - dank des großen persönliches Einsatzes der WissenschaftlerInnen am Herd wurde jeder Abend zu einem kulinarischen Ereignis. Da voller Bauch nicht gern studiert, widmeten die Teilnehmer den späteren Abend zumeist der leichteren Unterhaltung. Die Gesangseinlagen der Rottentaler Spitzbub'n um Prof. Sänger (äh ... Zenger) werden sicher unvergessen bleiben. Für ein weiteres kulturelles Highlight sorgte Stefan Schneider mit seinem Vortrag über die Walser, der nicht zuletzt die Frage klärte, ob man sich nun in Sion an der Rhône oder vielmehr in Sitten am Rotten befand.

Die Auswahlentscheidung für den bayerischen Bundeshöchstleistungsrechner ist gefallen: Ein Rechnersystem SR 8000 von der Firma Hitachi mit einer Spitzenleistung von 1.34 Teraflops soll bereits März 2000 am Leibniz-Rechenzentrum installiert werden.

Damit wird für die Wissenschaft in Deutschland erstmals ein Teraflop-Rechner zur Verfügung stehen, der zum Installationszeitpunkt wohl Europas leistungsfähigster Rechner sein wird und vermutlich auch weltweit zu den zehn schnellsten Rechnern zählen wird. Jetzt können auch von den FORTWIHR-Arbeitsgruppen Projekte in Angriff genommen werden, die bisher wegen nicht ausreichender Rechenleistung undurchführbar waren, und ich möchte ausdrücklich zur Vorbereitung solcher Projekte aufrufen. Um eine optimale Ausnutzung des Rechners sicherzustellen, werden alle Projekte einem Begutachtungsverfahren unterzogen, und es können auch - der Arbeitsgrundlage eines "Bundesrechners" entsprechend - Anträge aus allen deutschen Bundesländern gestellt werden.

Dass ein solcher Bundesrechner gerade nach Bayern kommt, verdanken wir u. a. der Tatsache, dass der Bedarf an Rechenleistung in Bayern besonders hoch ist, wozu auch der FORTWIHR nicht unerheblich beigetragen hat. Es gilt jetzt, diese Chance auch optimal zu nutzen.

Nach Sogang in Südkorea, Izmir in der Türkei und Sarajevo in Bosnien-Herzegowina ist im Oktober erstmals auch das mazedonische Ohrid Austragungsort einer vom Lehrstuhl für Strömungsmechanik der FAU Erlangen-Nürnberg und dem FORTWIHR in Zusammenarbeit mit Partnerhochschulen vor Ort veranstalteten Frühlings/Sommer/Herbst-Akademie.

Kriege vernichten nicht nur Menschenleben und materielle Werte, sondern

gehen einher mit dem Verlust von Kontinuität und Fortschritt - im täglichen

Leben ebenso wie in der Wissenschaft. Jeder Schritt in Richtung Normalität

ist für das kriegs- und krisengeschüttelte Gebiet des ehemaligen

Jugoslawiens daher von besonderer Wichtigkeit. Ohne zu zögern hat deshalb

der FORTWIHR auf Anfrage der Bundesregierung die Aufgabe übernommen, auch

in Mazedonien eine Ferienakademie durchzuführen. Mit finanzieller

Unterstützung des DAAD, des Freistaats Bayern sowie verschiedener deutscherFirmen erhalten somit ca. 40 Studenten der Ingenieur- und Naturwissenschaften,

der Mathematik sowie der Informatik die Gelegenheit, in Kursen zu den

Themen "Thermo-Fluid Dynamics" und "Numerical Methods in Engineering"

ihre Kenntnisse zu vertiefen und internationale Kontakte zu knüpfen.

Ganz im Sinne des Gedankens der Normalisierung und Aussöhnung kommen

die Kursteilnehmer übrigens von den Universitäten Belgrad, Novi Sad und

Niš (Serbien), Bitola und Skopje (Mazedonien), Sofia (Bulgarien),

Cluj-Napoca (Rumänien), Tirana (Albanien) sowie Podgorica (Montenegro).

Direktor der Herbstakademie in Ohrid ist der Sprecher des FORTWIHR,

Prof.Dr.Dr.h.c. F. Durst, die Leitung der beiden Kurse liegt

in den Händen von Prof.Dr. Ili´c (Niš), Prof.Dr. Borchers

(Erlangen), Prof.Dr. Popovski (Skopje), Dr. Brenner (Erlangen),

Prof.Dr. Stankov (Sofia), Prof.Dr. Petrovi´c (Belgrad),

PD Dr. Bungartz (München) sowie Prof.Dr. Knabner (Erlangen).

Da vielleicht nicht alle Leser des Quartls hinreichend mit der Geographie

Mazedoniens vertraut sind: Ohrid liegt malerisch am gleichnamigen See, und

Kenner und Liebhaber dieser idyllischen Gegend in Mazedonien stimmen zu,

wenn deren Bewohner bzw. Touristik-Verantwortliche sie wortreich als "kleinen

Splitter des

Paradieses" rühmen, der "bei der Erschaffung vom Himmel fiel und auf

der Erde liegenblieb".

Nachfolgend das vollständige Kursprogramm der Herbstakademie.

Weitere Informationen via

dmelling@lstm.uni-erlangen.de

oder

http://www.lstm.uni-erlangen.de/summer-academies

| Course I: Thermo-Fluid Dynamics |

Course II: Numerical Methods in Engineering |

|

| Introduction to Thermodynamics and Fluid Mechanics | Introduction to Numerical Methods in Engineering | |

| 1 | Thermodynamic Properties and Equations of State with Special Emphasis on Entropy and Thermodynamically Ideal Gas and Liquid | Introduction to Finite Difference Methods |

| 2 | Balance Equations of Thermodynamics, Reversible and Irreversible Processes | Introduction to Finite Volume Methods |

| 3 | Thermodynamic Processes and their Treatment I (Carnot Process, Heat Pump, Refrigeration) | Introduction to Finite Element Methods |

| 4 | Thermodynamic Processes II (Diesel and Otto Engines, Stirling and Joule Processes) | Grid Generation |

| 5 | Gas and Steam Turbine Cycles, Combined Cycles | Iterative Methods for Large Sparse Linear Systems |

| 6 | Thermodynamics Considerations of Solar-Fossil Power Stations | Multigrid Methods |

| 7 | Thermodynamic Processes III (Medicinal Plant Distillation) | Time Integration of Semi-Discretized Partial Differential Equations |

| 8 | Characteristics of Large Diesel Engines | Numerical Errors and Stability |

| 9 | Derivation of the Continuity, Momentum, and Energy Equations; Bernoulli Equation | Derivation of the Navier-Stokes Equations |

| 10 | Molecular Transport of Heat, Mass, and Momentum | Numerical Treatment of the Navier-Stokes Equations |

| 11 | Simple Fluid Flow Problems and their Solution | Applications to Fluid Mechanics: Finite Volume Methods for Flow Simulation |

| 12 | Equation for Two-Dimensional, Fully-Developed Laminar Fluid Flows and its Application | Applications to Fluid Mechanics and Heat Transfer: FEM for Flow Simulation |

| 13 | Numerical Treatment of the Navier-Stokes Equations | Boundary Layers: Basic Equations and Solutions |

| 14 | Turbulence: Physics and Mathematical Description Using Reynolds Averaged Equations | Applications to Structural Mechanics: FEM for Structures |

| 15 | Isotropic Turbulence and its Applicability | Parallel Computing |

| 16 | Turbulence Models to Close the Reynolds Equations | Parallel Scientific Computing |

| 17 | Turbulence Modelling and Applications to Solve Practical Flow Problems | Molecular Transport of Heat, Mass, and Momentum |

| 18 | Numerical Solutions of Fluid Flow Equations: FD, FE, and FV Methods | Turbulence Models to Close the Reynolds Equations |

| 19 | The Computer Program LEARN and its Use in Numerical Fluid Mechanics | Modelling and Experiments of Turbulent Combustion |

| 20 | Laser Doppler Hot Wire Anemometry | Approximation on Discrete Sets of Points |

Der Band enthält auf ca. 470 Seiten 38 Beiträge zu den Themengebieten Numerische Strömungsmechanik, Dynamische Systeme und Optimalsteuerung, Schmelzen, Beschichten und Kristallwachstum, Halbleiter und Schaltkreise sowie Hochleistungsrechnen in Physik und Chemie. Da die Veranstaltung ja auch als Begutachtung des FORTWIHR II gedient hatte, haben die Arbeitsgruppen des Verbunds rund die Hälfte der Arbeiten beigesteuert. Wie man an den Titeln von Reihe und Band sehen kann, sind die Permutationsmöglichkeiten der Troika "Science", "Engineering" und "Computing" bzw. ihrer Derivate noch keinesfalls ausgereizt - es gibt also noch Spielraum für kommende Events!

Von dieser Stelle aus nochmals ein herzliches Dankeschön an den Springer-Verlag, allen voran Herrn Dr. Peters, Frau LeThi und Frau Kunz, für die angenehme Zusammenarbeit (inklusive der für uns schmeichelhaften Erfahrung, dass auch Laien den Druck-und-Design-Profis manchmal fruchtbare Anregungen geben können), und insbesondere an Miriam Mehl vom Lehrstuhl V für Informatik der TUM, die - wie alle sehen können - das tat, was der Bewohner der Neuen Welt gemeinhin als "a great job" bezeichnet.

Sieben der dreizehn Transferprojekte stellten dabei ihre Ergebnisse in Kurzvorträgen vor, wobei zumeist sowohl Vertreter der federführenden Unternehmen als auch beteiligte Hochschulpartner zu Wort kamen. Über den Fortschritt der Arbeiten in den restlichen Projekten wurde mit Hilfe von Postern informiert. Der Schwerpunkt der Präsentationen lag dabei auf der Darstellung der industriellen Anwendung von Methoden des Hochleistungsrechnens, gerade auch in kleinen und mittelständischen Betrieben.

FORTWIHR Vorträge

FORTWIHR Gäste

ZrO2 - from ab initio to Semi-Empirical Modelling.

Bitte notieren:

Übrigens...